“螺蛳壳里做道场”——微案例开发分享工作坊小记

案例教学是老师与学生在互动过程中建构知识的过程,相对于传统大案例而言,微案例更关注的是单一情境下的操作性决策,旨在帮助学生建构特定领域的专业知识和能力。微案例具有以下四个基本特征:少、精、准、新。它的素材相对简洁,问题比较聚焦,正文篇幅比较小,多在3500字以内。此外,经济社会生活中的热点问题也可成为微案例素材的来源之一,这一类的问题具有不同的特点,非常适合开发成为启发学生思考的微案例。总体而言,微案例就是要在有限的篇幅里面做出大场面。

12月26日中午,第九届百优微案例获奖项目《天生全球化的社交工具YeeCall——市场缝隙的探索之路》的作者,中国人民大学信息学院杨波副教授与商学院邓子梁教授为我们2018年度管理案例与教学创新系列工作坊带来了压轴之作,两位老师一同分享了微案例开发的实践体会。

杨波老师开篇介绍了“电子商务创新创业案例”公众号,在这个平台上杨老师和他的实验室团队持续关注、捕捉国内外好玩有趣的创新创业企业,并在这里分享对这些案例的解读,至今已发布200余篇原创案例,订阅粉丝达4700人。杨老师从其中遴选出适合电子商务课程使用的个案,开发成教学案例,他以YeeCall为例,从为什么要写微案例、微案例从何处来、微案例题目和正文怎么写、微案例的理论和知识点如何聚焦、微案例教学手册如何撰写、微案例开发工作如何组织等方面,分享了一篇微案例如何通过团队反复讨论、反复迭代最终成稿的历程。

邓子梁老师随后就不同专业背景的老师合作开发案例的尝试做了一些相关补充,他总结了“灵、新、情、精”四字要诀。首先,微案例于课堂教学运用,特别是在专业学位项目、在职学生课程中运用起来十分灵活,对授课教师而言容易调动课堂气氛。其次,微案例的开发从标题到内容都要新颖,找对“点”非常重要,结合YeeCall案例,这个点就是“天生全球化”。再次,案例作者要对自己研究的领域有感情,有感情才能始终坚持,反复打磨修改。最后,微案例有一套精细化的标准,正文受限于篇幅,所以每一段话都要精确凝练,而教学手册则要确保思考题、理论知识点的聚焦匹配。

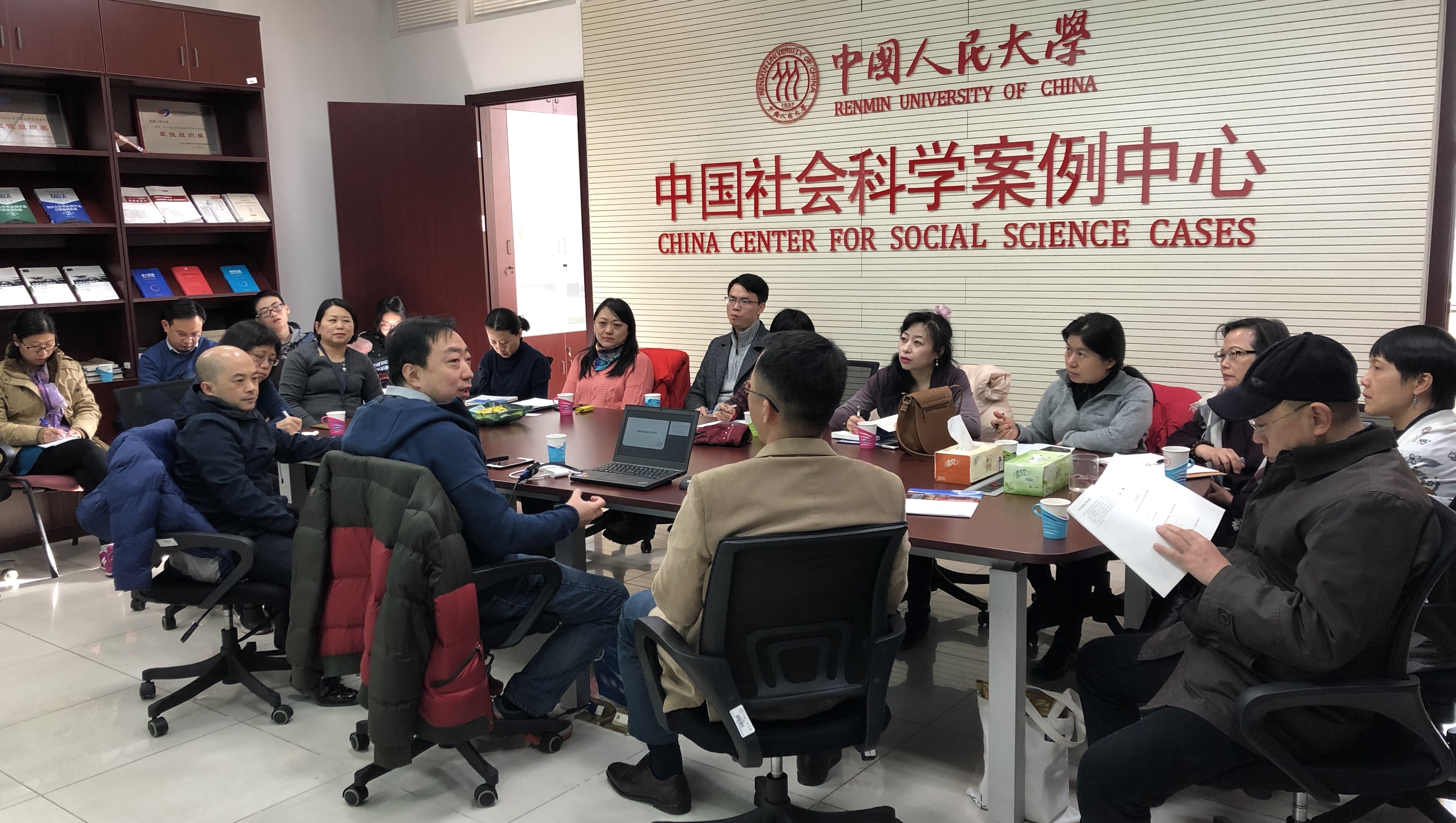

工作坊现场互动氛围热烈,两位老师就微案例开发流程的无私分享和启发思考题设定等细节问题的讨论,获得了老师们的肯定和欢迎。来自清华大学、中欧国际工商学院、中国地质大学、中国农业大学、北京工商大学等兄弟院校的老师和中国人民大学商学院、公管学院的老师同学共同参加了本次工作坊的讨论交流。